Bericht der Bundesregierung So gleichwertig ist das Leben in Deutschland

Die Bundesregierung wollte wissen, wie unterschiedlich die Lebensverhältnisse in verschiedenen Regionen Deutschlands sind. Die Ergebnisse zeigen nun auch: Die Mehrheit der Befragten ist grundsätzlich zufrieden.

"Die Milch ist aus - ich hol schnell welche aus dem Supermarkt" - aber wie schnell ist schnell? Die Antwort auf die Frage hilft der Bundesregierung, ein Bild von den Lebensverhältnissen in Deutschland zu gewinnen: Inwieweit unterscheiden sie sich, inwieweit sind sie gleichwertig? Das Ergebnis liefert der erste Gleichwertigkeitsbericht, mit dem sich das Kabinett heute befasst hat.

Um die Lebenswirklichkeit in Deutschland zu beschreiben, sind für den Bericht noch viele weitere Fragen gestellt worden: Wie viel verdienen die Menschen? Wie hoch ist die Arbeitslosenquote? Was kosten Grundstücke, wie hoch sind die Mieten? Wie viele Kinder werden geboren? Wie gut ist ihre Chance auf einen Kita-Platz? Wie viele Alte leben unter ihnen? Wie gut ist die Luft? Aber auch: Wie weit ist es zum nächsten Schwimmbad? Oder wie zufrieden sind die Menschen eigentlich?

Antworten liefern die statistischen Ämter des Bundes und der Länder und Umfragen in der Bevölkerung nach deren subjektiven Wahrnehmung.

Basis für künftige Förderpolitik

"Gleichwertig bedeutet dabei nicht gleich", heißt es in dem Bericht. Es gehe vielmehr um eine gerechte Verteilung der Ressourcen und faire Teilhabechancen, die Stärkung strukturschwacher Regionen sowie die Erhaltung der dezentralen Struktur des Landes.

Ein Mittel des Staates, um dieses Ziel zu erreichen, sind Förderprogramme. Die Ergebnisse des Berichts sollen helfen, diese Programme künftig genauer zu verteilen: "Es bestehen Ansatzpunkte zur Verbesserung der Transparenz, Ausrichtung und Effizienz des Fördersystems", heißt es darin.

Es geht dabei insbesondere um das "Gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen". Es ist aus Sicht der Bundesregierung seit 2020 das "ressortübergreifende Herzstück" der Gleichwertigkeitspolitik - mit einem Fördervolumen in Höhe von 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2022.

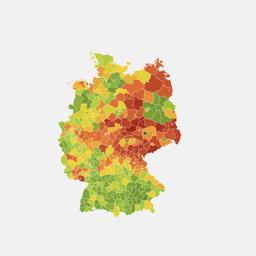

Knapp mehr als die Hälfte der Mittel seien 2022 in ostdeutsche Kreise geflossen. In Westdeutschland hätten vor allem strukturschwache Regionen im Norden, im Ruhrgebiet, in Rheinland-Pfalz, im Saarland und entlang der bayerischen Grenze zu Tschechien Geld bekommen.

Die Unterschiede verringern sich

Ein Ergebnis der Analyse: Die Unterschiede zwischen den Regionen haben in den vergangenen Jahren abgenommen. International gehöre Deutschland der OECD zufolge zu der "kleinen Gruppe von Ländern mit vergleichsweise starker Wirtschaftskraft, bei denen regionale Ungleichheiten relativ niedrig sind und zudem über die Jahre kleiner geworden sind". In anderen OECD-Ländern mit hoher Wirtschaftskraft hätten sich regionale Unterschiede hingegen vergrößert.

Eine regionale Annäherung gibt es demnach etwa bei der Höhe des Steueraufkommens, der Arbeitslosenquote, der Geburtenrate, bei Straftaten, Wahlbeteiligung und der Luftqualität. Und auch bei der Erreichbarkeit von Supermärkten.

Regionale Unterschiede beim Bevölkerungswachstum

Trotzdem blieben die Herausforderungen "auch in Zukunft groß", insbesondere mit Blick auf regionale Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung bis 2045. In strukturstärkeren Kreisen gehe die Prognose von einem Bevölkerungswachstum zwischen 2021 und 2045 um 7,4 Prozent aus.

In strukturschwächeren Kreisen werde die Bevölkerung dagegen "zum Teil um weit mehr als 10 Prozent" sinken. Die Befürchtung: Die Wirtschaft schwächelt und drückt die kommunalen Haushalte - gerade dort, wo es heute schon nicht so gut läuft.

Die Lebensverhältnisse geraten perspektivisch insbesondere bei der Bevölkerungsentwicklung aus dem Gleichgewicht. Regional entwickeln sich der Anteil von Fachkräften unter den Beschäftigten, die Altersstruktur, der Anteil von Einzelpersonenhaushalten, die Menge der Kitaplätze und die Wohngebäudedichte auseinander. Wenig überraschend: Unterschiede seien dabei erkennbar zwischen Ost- und Westdeutschland, Nord- und Süddeutschland und vor allem zwischen ländlichen und städtischen Räumen.

Wahrnehmung der Bevölkerung

Das Ergebnis der Bevölkerungsumfrage: Die Menschen in Deutschland sind "weit überwiegend sowohl mit ihrem Leben insgesamt als auch mit ihrer Wohnsituation eher oder sogar sehr zufrieden". Die individuelle Zufriedenheit hängt demnach auch von Lebensalter und Einkommen ab: je älter, desto zufriedener, je höher das Nettoeinkommen des Haushalts, desto zufriedener. Generell ist die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland und in den strukturschwachen Regionen "etwas geringer".

Deutlichere regionale Unterschiede wurden dagegen mit Blick auf die Bewertung beruflicher Perspektiven festgestellt. In dünn besiedelten ländlichen Regionen werden demnach die Perspektiven "erkennbar schlechter" bewertet als in Großstädten.

Mit ihrem Wohnort zeige sich eine Mehrheit "sehr zufrieden". Dabei scheine die Wohnortzufriedenheit stärker mit einer positiven Bewertung des gesellschaftlichen Lebens zusammenzuhängen als etwa mit der Infrastruktur, der Wirtschaft oder des Zustands von Natur und Umwelt. Besonders positiv sei die Wahrnehmung im Süden, Norden und Nordwesten. Der Bericht stellt hier ein "klares West-Ost-Gefälle" fest.

Wie es weitergeht

Die aktuelle Bundesregierung hat sich vorgenommen, künftig einmal pro Legislaturperiode einen Gleichwertigkeitsbericht zu erstellen. Weitere Impulse für ihre Politik verspricht sie sich von drei geplanten "Dialogwerkstätten". Dafür sollen jeweils 15 bis 20 Bürgerinnen und Bürger zufällig ausgewählt werden, um Stimmen einzubeziehen, "die sonst wenig gehört werden".

Der "Geschwindigkeitsindex" für die "Milch-Frage" belegt laut Gleichwertigkeitsbericht übrigens eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. Das ist allerdings nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht.

In den ländlichen Regionen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg bis zum nächsten Supermarkt zwar nach wie vor besonders weit. Im bundesweiten Durchschnitt sind die Fahrzeiten zwischen 2013 und 2017 allerdings insgesamt länger geworden. Grund dafür: Auch in dicht besiedelten Gebieten und Großstädten gibt es weniger Lebensmittelläden.